", собранная из общедоступных источников и со ссылками на

оригинальные карты и документы.

Использованы только общепризнанные факты (не подвергающиеся сомнению историками, независимо от их

политической ангажированности). А интерпретация этих фактов - целиком на усмотрение читателя. Такая вот попытка составить объективую картину.

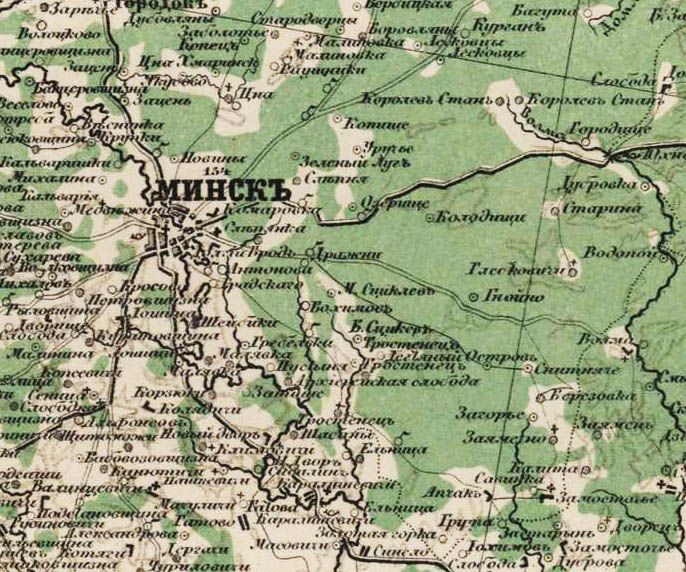

Наверно, знакомство с историей Беларуси стоит начать со старых карт (их авторы старались быть точными - они фиксировали объективную реальность) и раздела "Термины ". Значние слов со временем иногда меняется - и, соответственно, меняется восприятие прочитанного (за разными терминами стоят разные ассоцации).

Краткий обзор взаимоотношений белорусского государства с соседями в XIV-XX вв.

XIV в. - белорусские земли были собраны в единое государство при в. князе Ольгерде .

Формирование белорусского этноса .

XX в. - крушение и распад Российской империи в 1917 году

Северо-восток. Латвия

В едином государстве (протекторат ВКЛ) 1565-1793 (228 лет). В составе РИ 1793-1917 (124 года)

Общая граница XIV-XX вв.

Со времен основания Динабурга (Даугавпилса) рыцарями-меченосцами (Fratres militiae Christi de Livonia) в 1275 году осталась практически неизменной по сегодняшний день. Курляндское и Задвинское герцогства - Herzogtum Kurland und Semgallen & Ducatus Ultradunensis - с 1565 по 1795 - протекторат ВКЛ и Речи Посполитой. С 1796 - Курляндская губерния Российской империи.

Северо-запад. Летува (Lietuva)

В едином государстве (после Грюнвальда) 1411-1917 (506 лет). От Гедимина до Грюнвальда 1341-1411 (70 лет)

Общая граница XIV-XX вв.

Историческая граница между Самогитией и Великим Княжеством Литовским . Практически совпадает с северной границей расселения белорусского этноса и с границей Lietuvos Respublika 1935 года. Эта граница, отмеченная на всех картах, упоминается еще в "Chronicon terrae Prussiae" 1326 года. Современный вид граница получила в 1940 году.

Войны XIV-XX вв.

0 (ноль) лет

Формирование этносов и государственности современных белорусов и литовцев происходило в границах одного государства. Государственных войн на границе современных Беларуси и Летувы не велось. В XIV-XV веках в Жмуди-Самогитии были слабо задокументированные восстания против ВКЛ. Виленская область (губерния) по родному языку до 1980-х годов делилась пополам мова/калба и войн на языковой границе в рассматриваемый период не было.

Самая длительная и бескомпромиссная война длиной более 20 лет ведется (сегодня - в сети) между сьвядомыми змагарами и lietuviski nacionalistai за право называть "своим" культурно-историческое наследие общей страны. Скоро это станет национальным спортом.

Общие герои XIV-XX вв.

Сложный вопрос. Пожалуй, легче перечислить НЕ общих - таких, как Сымон Будны (1530-93) и Мартинас Мажвидас (1510-63), продвигавших книгопечатание на родных языках. Подавляющее большинство значимых исторических фигур, начиная от Гедыміна -Gediminasа, вызывают острые холивары "гэта нашае VS jis musu" . Лучше всего ситуацию с общими героями иллюстрируют двоюродные братья Радзивиллы - Николай "Черный" ("почетный белорус") и Николай "Рыжий" ("почетный литовец").

Запад. Польша

В едином государстве 1569-1917 (348 лет). В личной унии 1385-1569 (184 года)

Общая граница XIV-XX вв.

Граница по линии Подляшье-Брест сформировались к окончанию войн ВКЛ-Польша за Галицко-Волынское наследство (1340-1385), прекращенных по заключению Кревской Унии 1385 года. Были закреплены после окончания Гражданской войны в ВКЛ Витовт VS Ягайло (1381-92) Островецким соглашением.

Общие герои

Юг. Украина

В едином государстве 1362-1569 (207 лет). В составе Речи Посполитой 1569-1795 (226 лет). В составе РИ 1795-1917 (122 года)

Общая граница XIV-XX вв.

В единое государство были объеденены в. князем Ольгердом после битвы на Синих Водах 1362 года между войсками ВКЛ и Золотой Орды.

Естественной границей между Беларусью и Украиной является Полесье .

Еще на картах XVI века его изображали Сарматским морем - морем Геродота , разделявшем

сарматов и скифов.

[

По словам Геродота "Родителями Таргитая (первого человека), как говорят скифы, были Зевс и дочь реки Борисфена (Днепра) богиня Апи"

]

Окончательно линия границы сформировалась в 1569 году, когда по Люблинской унии Земли Руские отошли от ВКЛ к Польше.

Войны XIV-XX вв.

4 года

После перехода Земель Руских (Украина) в состав Польши по Люблинской унии сложные взаимоотношения казачества и короны порождали казацкие восстания. В 1594-96 Наливайко, гетман Войска Запорожского, со своей армией дошел до Могилева. Во время восстания Хмельницкого Войско Запорожское дважды заходило на земли ВКЛ-Беларуси - битвы под Лоевом 1649 и 1651 гг.

Восстание Хмельницкого, закончившеся Переяславской Радой, похоронило идею Речи Посполитой Трех Народов до восстания 1863 года (в Беларуси - восстание Калиновского).

[ В этом кратком обзоре под "войнами" подразумеваются крупные сражения с организованным Войском Запорожским вблизи белорусско-украинской границы. Если начать считать более мелкие вооруженные конфликты, то на восточной границе ВКЛ взаимные приграничные набеги длились десятилетиями. ]

Общие герои

Длинная общая история порождает общих героев. Всеслав Чародей , избранный киевлянами на престол, в. князь Литовский Шварн - зять Миндовга и сын Даниила Галицкого, короля Руси. Князья Константин и Константин-Василий Острожские - защитники государства и опора православия. Мелетий Смотрицкий , автор "Грамматики" и архиепископ Полоцкий. Казимир Малевич , основатель Витебских "Утвердителей Нового Искусства" и автор "Черного квадрата", родившийся в Киеве.

Белорусско-украинское Полесье до сих пор считает себя "полешуками" - не Волынь и не Беларусь.

Кстати: первые "бульбаши"

- это бойцы Полесской Сечи (УПА - УНРА) атамана Боровца-"Бульбы" 1940-1943 годов.

Восток. Россия

В едином государстве - в составе РИ - 1795-1917 (122 года)

Общая граница XIV-XX вв.

В единое государство были объеденены после разделов Речи Посполитой в 1795 году.

Общая граница, почти не изменившаяся по сей день, сложилась после войн 1487-1537 гг.

Войны XIV-XX вв.

75 лет войн и 23 года ползучей аннексии (разделы Речи Посполитой)

1368-1372 "Копие Ольгерда у Московской брамы"

1406-1408 Стояние Витовта на р. Угре

1487-1494 1500-1503 1507-1508 1512-1522 1534-1537 Войны, определившие сегодняшнюю границу

1558-1583 и Домейко , почитаемые в Беларуси - инсургенты антимосковских восстаний.

Российскому генералу Врангелю, сражавшемуся с большевиками, в России ставят памятники.

Белорусского генерала Булак-Балаховича ,

сражавшегося с большевиками и московской властью, в Беларуси упоминать запрещено.

Апофеоз неоднозначности. Вацлав Ластовский - белорусский писатель, общественный и политический деятель, академик НАН БССР, историк, филолог, Премьер-Министр БНР , директор Национального Исторического Музея РБ - арестован и расстрелян по делу о "Союзе за освобождение Белоруссии".

1939-1941 С началом Второй Мировой войны ясность не наступает. Вроде Советский Союз помог Беларуси объединиться. Только кого тогда поубивали на мяжы ля Заслаўя?

Ясность наступает в 1941 году. Все герои ВОВ - общие герои.

Священик. Объединявший католиков и православных Беларуси. Переводил Библию на современный белорусский язык. Погиб в концлагере Тростинец в 1942. Общий герой. Хотя...

Винцент Годлевский же писал что-то

о независимости Беларуси. Уже не герой?

Как-то все запутано. Как выбор культурной парадигмы.

PS.

Эта страница написана о Беларуси и для Беларуси. В исторических оценках и тактовках нет объективности.

Для литовцев этот период - экспансия аукштайтов от коронации Миндаугаса в Кернаве.

Для русских - собирание исконных земель.

Для поляков - это Польша до Смоленска.

Для украинцев - определяется надписью на карте Боплана "Украина - земля казаков".

И если даже события столетней давности за последние 20 лет претерпели радикальную переоценку, чего уж там про средневековье. Национальная самоидентификация важнее некой "исторической истины".

Границы современной Беларуси точнее совпадают с границами ВКЛ, чем России - с границами Российской империии. Белорусский этнос сложился в XV веке, а государственность - еще раньше, государственый язык - тот же, что и 500 лет назад. Откуда берутся люди, ведущие историю нашей страны с 1917 года?

В принятой 25 марта 1918 г. Радой БНР уставной грамоте указывалось, что «Белоруская Народная Республики должна объять все земли, где живет и имеет численное преобладание белорусский народ, а именно: Могилевщину, белорусские части Менщины, Гродненщины (с Гродно, Белостоком и др.), Виленщины, Витебщины, Смоленщины, Черниговщины и смежных частей соседних губерний, заселенных белорусами». Эти положения основывались на исследовании академика Е.Ф. Карского «К вопросу об этнографической карте белорусского племени», опубликованном им в 1902 г. в типографии Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге, и составленной на основе этого исследования «Карте расселения белорусского племени», изданной Российской Академией наук в 1917 г.

Карту БНР планировалось разработать в 1918 г., но она была издана в 1919 г. в оккупированном поляками Гродно в качестве приложения к брошюре профессора М. В. Довнар-Запольского «Асновы Дзяржаўнасьці Беларусі». Напечатанная на русском, польском, английском, немецком и французском языках, карта была представлена белорусской делегацией на мирной конференции в Париже.

На этой карте видно, как проходила граница БНР.

1. С Россией прохождение границы аргументировалось тем, что, хотя смоленские и брянские земли в разное время были как в составе Великого княжества Литовского, так и в составе Московского государства, однако почти на всех картах XIX - начала XX в. этническая граница белорусов охватывала Смоленщину и западные районы Брянщины. Так, в «Списке населенных мест по сведениям с 1859 г.» указывалось, что среди населения Смоленской губернии белорусы преобладают по всей губернии, «особенно же белорусы распространены в уездах: Рославском, Смоленском, Краснинском, Дорогобужском, Ельнинском, Поречском и Духовщинском». Другие российские подобные издания также свидетельствовали, что «половина населения Смоленской губернии действительно относится к белорусскому племени... и по общему своему естественному типу большая часть Смоленской губернии ничем не отличается от самых типических частей Белоруссии, с которой имеет больше сходства, чем с соседними губерниями».

2. С Украиной . Профессор Е.Ф. Карский, немецкие и украинские специалисты считали, что граница, разделяющая территорию проживания белорусского и украинского народов, проходит по границе Волынской губернии до села Скородное, от которого - прямо на север к Мозырю Минской губернии, от Мозыря - по реке Припяти, затем - по ее притоку речке Бобрику, от верховьев которой к озеру Выгоновскому, а от озера ломаной линией через города Береза и Пружаны и севернее городов Каменец и Высоко-Литовск до д. Мельники, которая является стыком границ Украины, Беларуси и Польши.

Профессор Е.Ф.Карский, составляя свою карту, использовал строго лингвистический подход, и все спорные моменты решал не в пользу белорусов. Так, юго-западные районы (полесские территории), в которых преобладали украинские языковые особенности, он исключил из этнической территории Беларуси. Белорусский историк, участник национального движения М.В.Довнар-Запольский при составлении своей карты использовал все факторы - от языковых до историко-этнических, поэтому на его карте южная граница расселения белорусов проходит практически так, как в настоящее время проходит белорусско-украинская государственная граница.

3. С Польшей. Такое прохождение границы подтверждалось Кревской и Люблинской униями между Великим княжеством Литовским и Польским королевством. Однако в XIX в., после разделов Речи Посполитой, часть местных жителей католического вероисповедания, называвших себя литвинами, не желая поддаваться русификации, стала называть себя поляками. Другая часть католиков продолжала считать себя литвинами, называла себя тутэйшими. Тем не менее, согласно данным переписи 1897 г., большинство населения Гродненской губернии считали себя белорусами, за исключением Белостокского уезда, где среди городского населения преобладали поляки, а среди сельского населения соотношение белорусов и поляков было одинаковое.

4. С Литвой прохождение границы объяснялось тем, что большая часть территории нынешней Литвы, включая Виленщину, на всех западноевропейских и российских этнографических картах конца XIX - начала XX в. обозначалась как белорусская этническая территория, население которой называло себя литвинами, говорило на белорусском языке и считало себя славянами. Также по данным переписи населения Виленской губернии 1897 г., большинство ее населения, за исключением Трокского уезда, составляли белорусы, на втором месте были литовцы, на третьем - поляки.

5. С Курляндией: от Турмонтов северо-восточнее Ново-Александровска через Иллукст до р. Западная Двина у имения Ликсно, что в 14 верстах по течению ниже Двинска.

6. С Лифляндией: от имения Ликсно, огибая Двинск и включая его в территорию БНР, по Западной Двине до Друи, от Друи под прямым углом поворачивает на север и по линии Дагда - Люцинь - Ясновь до станции Корсовка железной дороги Петроград - Варшава. (В настоящее время северо-западная часть этой территории - бывшие уезды Двинский, Люцынский и Режицкий - находится в составе Латвии).

После освобождения от немцев территории Беларуси и Литвы и установления там советской власти 8 декабря 1918 г. большевиками было провозглашено образование Социалистической Советской Республики Литвы (ССРЛ), в состав которой должны были войти почти все белорусские этнические земли. Однако в середине декабря ЦК РКП(б) рассмотрел проект о создании уже двух советских республик - литовской и белорусской, а 24 декабря 1918 г. принял решение о создании Советской Социалистической Республики Белоруссии (ССРБ). Директивой наркома по делам национальностей РСФСР от 27 декабря 1918 г. была определена ее территория: «В состав республики входят губернии: Гродненская, Минская, Могилевская, Витебская и Смоленская. Последняя является спорной, по усмотрению местных товарищей».

ЛитБел: от начала до конца

30-31 декабря 1918 г. в Смоленске прошла VI Северо-Западная областная конференция РКП (б). Делегаты единодушно приняли резолюцию: «считать необходимым провозгласить самостоятельную Социалистическую Республику Белоруссию из территорий Минской, Гродненской, Могилевской, Витебской и Смоленской губерний». Конференция была переименована в I съезд Коммунистической партии (большевиков) Беларуси, который принял постановление «О границах белорусской советской социалистической республики» (в документе именно так), в котором указывалось:

«Основным ядром белорусской республики считаются губернии: Минская, Смоленская, Могилевская, Витебская и Гродненская с частями прилегающих к ним местностей соседних губерний, населенных по преимуществу белорусами. Таковыми признать: часть Ковенской губернии Ново-Александровского уезда, Вилейский уезд, часть Свентянского и Ошмянского уездов Виленской губернии, Августовский уезд бывшей Сувалковской губернии, Суражский, Мглинский, Стародубский и Новозыбковский уезды Черниговской губернии. Из состава Смоленской губернии могут быть исключены уезды: Гжатский, Сычевский, Вяземский и Юхновский, а из Витебской губернии части уездов Двинского, Режицкого и Люцинского».

Таким образом, границы советской Беларуси практически совпадали с границами БНР, лишь в районе Брянска граница должна была проходить ближе к границе Могилевской губернии, в районе Режицы - западнее границы БНР, в Виленской губернии - ближе к Сморгони и Ошмянам, также отличались участки границы с Польшей в районе Бельска и с Украиной в районе Новозыбкова.

I Всебелорусский съезд Советов 2 февраля 1919 г. принял «Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемых» - Конституцию ССРБ, в которой территория Беларуси была определена только в составе Минской и Гродненской губерний.

Однако 3 февраля на съезде выступил председатель Всероссийского ЦИК Я.М.Свердлов, который огласил постановление президиума ВЦИК РСФСР «О признании независимости Социалистической Советской Республики Белоруссии», после чего предложил принять Декларацию «Об объединении советских социалистических республик Литвы и Белоруссии». Белорусские большевики были вынуждены одобрить это предложение, а 15 февраля и съезд советов ССРЛ, также по указанию руководства советской России, высказался за объединение ССРЛ и ССРБ в единую Социалистическую Советскую Республику Литвы и Беларуси (ССРЛБ, ЛитБел), которая должна была стать буферным государством между Польшей и советской Россией, что исключило бы открытое военное противоборство между ними. Таким образом, национально-государственное создание Беларуси было принесено в жертву интересам мировой пролетарской революции.

27 февраля 1919 г. в Вильне состоялось объединенное заседание ЦИК ССРЛ и ЦИК ССРБ, принявшее решение о создании ССРЛБ со столицей в Вильне. В состав республики вошли территории Виленской, Минской, Гродненской, Ковенской и части Сувалковской губерний с населением более 6 млн человек.

16 февраля 1919 г. ЦИК ЛитБел обратился к польскому правительству с предложением решить вопрос о границах. Но ответа не последовало. Фактический руководитель Польши Ю. Пилсудский был одержим идеей восстановления Речи Посполитой в составе Польши, Литвы, Беларуси и Украины в границах 1772 г. Программой-максимум Ю.Пилсудского было создание ряда национальных государств на территории европейской части бывшей Российской империи, которые находились бы под влиянием Польши, что, по его мнению, позволило бы Польше стать великой державой, заменив в Восточной Европе Россию.

Однако на открывшейся 18 января 1919 г. в Париже мирной конференции была создана специальная комиссия по польским делам во главе с Ж.Камбоном. Комиссия предложила установить восточную границу Польши по линии Гродно - Валовка - Немиров - Брест-Литовск - Дорогуск - Устилуг - восточное Грубешова - Крылов - западнее Равы-Русской - восточнее Перемышля до Карпат. Эта линия границы была принята союзными державами уже после заключения Версальского мирного договора и опубликована в «Декларации Верховного совета союзных и объединившихся держав по поводу временной восточной границы Польши» от 8 декабря 1919 г. за подписью председателя Верховного совета Ж. Клемансо.

Несмотря на такое решение союзных держав, Ю. Пилсудский отдал приказ о наступлении, и 2 марта 1919 г. польские войска атаковали части РККА, вышедшие вслед за отступающими германскими войсками практически на линию восточной границы Польши, определенной союзными державами.

В ходе советско-польской войны, к исходу 10 сентября 1919 г. польские войска вышли на линию Динабург (Двинск) - Полоцк - Лепель - Борисов - Бобруйск - р. Птичь, в результате чего практически вся территория ЛитБел ССР оказалась оккупированной, и республика де-факто прекратила существование.

Военные успехи Польши вынудили большевиков искать заключения с ней мирного договора любой ценой. Ленин даже предлагал Ю. Пилсудскому мир «с вечной границей на Двине, Улле и Березине», а затем это предложение еще не раз повторялось на переговорах в Микашевичах. Фактически полякам предлагалась вся Беларусь в обмен на прекращение военных действий.

В декабре 1919 г. польские войска возобновили общее наступление, заняв 3 января 1920 г. Двинск (Даугавпилс), который был затем передан Латвии. Таким образом, фронт установился по линии: Дисна - Полоцк - р. Ула - ж.д. ст. Крупки - Бобруйск - Мозырь.

После возобновления боевых действий в июле 1920 г. войска РККА, прорвав фронт, вышли к этническим границам Польши. 10 июля польский премьер выступил с заявлением о согласии признать восточной границей Польши линию, определенную в «Декларации Верховного совета союзных и объединившихся держав по поводу временной восточной границы Польши». В этой связи 12 июля 1920 г. британский министр иностранных дел лорд Керзон направил правительству РСФСР ноту, в которой потребовал прекратить наступление РККА на этой линии. На размышления давалось 7 дней. Линия восточной границы Польши получила название «линия Керзона».

Однако большевистское руководство отвергло эти предложения. С Литвой был заключен мирный договор, по которому признавалась ее независимость «в этнографических границах». Очевидно, рассчитывая на скорое установление в Литве советской власти, руководство советской России пошло на значительные территориальные уступки, включив без согласия белорусов в состав Литвы значительную часть белорусской территории, занятой на то время польскими войсками, а именно: Ковенскую, Сувалкскую и Гродненскую губернии с городами Гродно, Щучин, Сморгонь, Ошмяны, Молодечно, Браслав и другими. Виленский край также был признан составной частью Литвы.

Подписание этого договора означало фактическое прекращение существования ЛитБел. 31 июля 1920 г. в Минске военно-революционный комитет издал «Декларацию о провозглашении независимости Советской Социалистической Республики Белоруссии».

В декларации было и описание границ республики: «западная граница определяется по этнографической границе между Белоруссией и примыкающими к ней буржуазными государствами», а граница с Россией и Украиной «определяется свободным выражением воли белорусского народа на уездных и губернских съездах Советов в полном согласии с правительствами РСФСР и ССРУ[Украины]». Однако реально ССРБ была восстановлена только в составе Минской губернии, но без Речицкого уезда и белорусских уездов Гродненской и Виленской губерний.

В заключительной публикации статьи наш эксперт Леонид Спаткай рассказывает, как изменялись границы Беларуси в 20-е, 30-е и 40-е годы и когда они приобрели современный вид.

Советско-польская война закончилась подписанием 18 марта 1921 г. в Риге мирного договора РСФСР и ССР Украины с Польшей - унизительного для Советской России. По его условиям в состав Польши вошли этнические белорусские земли общей площадью более 112 000 кв. км с населением более 4 млн человек, из которых около 3 млн были белорусы: Гродненская, почти половина Минской и большая часть Виленской губерний, т.е. территории Белосточчины, Виленщины и нынешних Брестской, Гродненской и частично Минской и Витебской областей.

Так как Витебская губерния, кроме переданных по подписанному 11 августа 1920 г. мирному договору РСФСР с Латвией в ее состав Режицкого и Дриссенского уездов, а также Могилевская и Смоленская оставались в составе РСФСР, то территориально ССРБ составили только шесть уездов Минской губернии: Бобруйский, Борисовский, Игуменский (с 1923 г. - Червенский), Мозырский, Минский и Слуцкий - общей площадью 52 300 кв. км с населением численностью в 1,5 млн человек.

В 1923 г. на повестку дня стал вопрос о возвращении Беларуси этнических белорусских территорий Витебской губернии, Мстиславского и Горецкого поветов Смоленской губернии и большинства поветов созданной в 1921 г. в составе РСФСР из частей Минской, Могилевской и Черниговской губерний Гомельской губернии как «родных ей в бытовом, этнографическом и хозяйственно-экономическом отношениях». Витебский губисполком, в составе которого белорусов практически не было, высказался против, аргументируя свое решение тем, что население Витебской губернии потеряло бытовые белорусские черты, а белорусский язык незнаком большинству населения.

Тем не менее 3 марта 1924 г. ВЦИК все же принял постановление о передаче БССР территории с преобладающим белорусским населением - 16 уездов Витебской, Гомельской и Смоленской губерний. В состав Беларуси были возвращены Витебский, Полоцкий, Сенненский, Суражский, Городокский, Дриссенский, Лепельский и Оршанский уезды Витебской губернии (Велижский, Невельский и Себежский уезды остались в составе РСФСР), Климовичский, Рогачевский, Быховский, Могилевский, Чериковский и Чаусский уезды Гомельской губернии (в составе РСФСР остались Гомельский и Речицкий уезды), а также 18 волостей Горецкого и Мстиславльского уездов Смоленской губернии. В результате первого укрупнения БССР ее территория увеличилась более чем в два раза и составила 110 500 кв. км, а численность населения увеличилась почти втрое - до 4,2 млн человек.

Второе укрупнение БССР произошло 28 декабря 1926 г., когда в ее состав были переданы Гомельский и Речицкий уезды Гомельской губернии. В результате этого территория БССР стала 125 854 кв. км, а численность населения достигла почти 5 млн человек.

Ожидалось возвращение в состав БССР из состава РСФСР и остальных этнических территорий - почти всей Смоленщины и большей части Брянщины. Но после начала первой волны террора в отношении национальной элиты вопрос уже не поднимался.

Последняя корректировка границ БССР в этот период была осуществлена в 1929 г.: по просьбе жителей д. Васильевка 2-я Хотимского района Мозырского округа постановлением Президиума ВЦИК от 20 октября 16 хозяйств этой деревни были включены в состав РСФСР.

Значительное увеличение территории Беларуси произошло после т.н. освободительного похода РККА в Западную Беларусь, начавшегося 17 сентября 1939 г. 2 ноября был принят Закон «О включении Западной Белоруссии в состав Союза Советских Социалистических Республик и воссоединении ее с Белорусской Советской Социалистической Республикой». В результате территория БССР увеличилась до 225 600 кв. км, а численность населения - до 10,239 млн человек.

Однако часть территории Западной Беларуси едва не была включена в состав УССР. Первым секретарем ЦК КП(б)У Н. Хрущевым были внесены предложения о границе между западными областями УССР и БССР, она должна была пройти севернее линии Брест - Пружаны - Столин - Пинск - Лунинец - Кобрин. Руководство КП(б)Б высказалось категорически против такого разделения, что стало причиной ожесточенного спора между Н. Хрущевым и первым секретарем ЦК КП(б)Б П. Пономаренко. Точку в этом споре поставил Сталин - 4 декабря 1939 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о разграничении между УССР и БССР, в котором за основу было взято предложение руководства Беларуси.

10 октября 1939 г. между СССР и Литовской Республикой был заключен Договор о передаче ей из состава БССР Вильни и части Виленской области - Виленско-Трокского уезда и части Свентянского и Браславского уездов общей площадью 6739 кв. км почти с 457 тысячами человек населения. Одновременно был заключен Пакт о взаимопомощи, в соответствии с которым СССР разместил на территории Литвы войска РККА численностью 20 тыс. человек. Представители БССР ни в обсуждении условий договора, ни в переговорах с литовцами, ни в подписании договора участия не принимали.

Ситуация изменилась еще раз после провозглашения 21 июля 1940 г. в Литве советской власти. Было принято решение о передаче в состав Литовской ССР части территории БССР с городами Свенцяны (Швенчёнис), Солечники (Шальчининкай), Девянишки (Девянишкес) и Друскеники (Друскининкай). Новая белорусско-литовская административная граница была утверждена 6 ноября 1940 г. Указом Верховного Совета СССР.

Таким образом, от Беларуси были отторгнуты почти весь Свентянский район Вилейской области (за исключением Лынтунского, Масляникского и Рымкянского сельсоветов, которые были включены в состав Поставского района) и большая часть Гадутишковского района (Комайский, Магунский. Новоселковский, Онковичский, Полесский, Радутский и Старчукский сельсоветы также были включены в состав Поставского района) с населением 76 тыс. человек. После этого площадь БССР стала 223 000 кв. км, здесь проживало 10,2 млн человек.

Очередное «урезание» Беларуси произошло после окончания Великой Отечественной войны, на сей раз - в пользу Польши.

На Тегеранской конференции руководителей СССР, США и Великобритании (28 ноября - 1 декабря 1943 г.) за основу будущей советско-польской границы была принята «линия Керзона», а передача Польше белорусской Белосточчины была компенсирована передачей СССР северной части Восточной Пруссии. Таким образом, территория Беларуси вновь стала «разменной монетой» в большой политике. Если исходить из того, как сейчас некоторые наши соседи подходят к трактовке территориальных вопросов, то результаты такого «обмена» дают право президенту А. Лукашенко говорить о передаче Калининградской области России в состав Беларуси либо о передаче ее в состав Польши взамен на возврат в состав Беларуси Белосточчины.

Предложенная в июле 1944 г. Сталиным граница оставляла СССР всю Беловежскую пущу и значительную часть Сувалщины. Однако, исходя из этнографического принципа, в пользу Польши были сделаны уступки в отношении Сувалок и Августова. Польские представители просили уступить часть Беловежской пущи, расположенной восточнее «линии Керзона», мотивируя это тем, что Польша в ходе войны утратила много леса, а Беловежская пуща являлась сырьевой базой промышленности г. Гайнувки и польским национальным парком. Как убеждал Сталина руководитель ПКНО Э. Осубка-Моравский: «В случае Беловежской пущи нет национальных проблем, поскольку зубры и другие звери национальной принадлежности не имеют». Но Сталин принял решение передать в состав Польши 17 районов Белостокской и три района Брестской области, в т.ч. населенные пункты Немиров, Гайновку, Яловку и Беловеж с частью пущи.

Официальное соглашение о советско-польской границе было принято главами СССР, США и Великобритании на Ялтинской конференции 1945 г. В соответствии с ним западная граница СССР должна была пройти вдоль «линии Керзона» с отступлением от нее в некоторых районах от 5 до 8 км в пользу Польши.

Во исполнение решений Крымской и Берлинской конференций союзных держав 16 августа 1945 г. в Москве премьер-министр польского временного правительства Национального Единства Э. Осубка-Моравский и Наркоминдел СССР В. Молотов подписали договор о советско-польской государственной границе. В пользу Польши из состава Беларуси изымалась часть территории, расположенной к востоку от «линии Керзона» до реки Западный Буг, а также часть территории Беловежской пущи, включая Немиров, Гайновку, Беловеж и Яловку, с отклонением в пользу Польши максимально на 17 км. Таким образом, В. Молотов от имени Советского Союза подарил Польше исконно белорусские земли - почти всю Белостокскую область, кроме Берестовицкого, Волковысского, Гродненского, Сапоцкинского, Свислочского и Скидельского районов, которые были включены в состав Гродненской области, а также Клещельский и Гайновский районы с частью Беловежской пущи. Польская сторона передавала БССР лишь 15 деревень, населенных преимущественно белорусами. В общей сложности Польше было передано из состава БССР 14 300 кв. км территории с населением около 638 тысяч человек.

Однако на этом «обрезание» Беларуси не закончилось. В частности, по настойчивым просьбам польского правительства в сентябре 1946 г. в состав Польши из состава БССР была передана д. Залешаны, в которой проживало 499 человек. Всего же за время демаркационных работ на местности поляки внесли 22 предложения об изменении линии границы, многие из них были отклонены. В итоге к Беларуси отошло 24 населенных пункта с населением 3606 человек, к Польше - 44 населенных пункта с населением 7143 человека.

«Уточнения» советско-польской границы продолжались до 1955 г. Польше было передано еще несколько участков территории и населенных пунктов. Так, в марте 1949 г. из Сопоцкинского района Гродненской области в состав Польши было передано 19 деревень и 4 хутора с населением 5367 человек. В марте 1950 г. из состава Гродненской области было передано 7 деревень и 4 хутора Сопоцкинского района, 7 деревень Гродненского района и 12 деревень Берестовицкого района. Взамен из состава Польши в состав Брестской области было передано 13 деревень и 4 хутора. 8 марта 1955 г. в результате третьего «уточнения» границы из состава Сопоцкинского района в состав Польши было передано 2 деревни и 4 хутора с населением 1835 человек, а спустя несколько месяцев из состава Гродненской области в состав Польши было передано еще 26 деревень и 4 хутора.

В начале 1960-х годов «уточнялась» и граница БССР с РСФСР. Так, в 1961 г. и 1964 г. в результате требований местного смоленского белорусского населения к БССР были присоединены небольшие территории Смоленской области.

Окончательно же границы БССР были установлены в 1964 году, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР территория общей площадью 2256 га с деревнями Браги, Каськово, Конюхово, Ослянка, Новая Шматовка, Старая Шматовка и Северное Белищино из состава РСФСР была передана БССР.

Леонид Спаткай

Столбцовский район. Остатки советско-польской границы July 21st, 2012

Каждый год, почти с самого рождения, я бываю летом в Беларуси, на даче родственников в Столбцовском районе Минской области. Рядом с дачей проходит административная граница Столбцовского и Дзержинского районов. Однако все эти годы я даже не подозревал, в каком историческом месте дача находится. Узнав, что нынешняя граница районов — это старая (до 1939 года) граница СССР с Польшей, а в этом году прочитав отчёт tomkad об исследовании участка границы на железной дороге вблизи станции Колосово, я решил провести аналогичное исследование.

Для начала — немного истории. Русско-польская граница в этих краях проходила ещё в течение короткого времени в конце XVIII века — между вторым и третьим разделами Речи Посполитой, то есть между 1793 и 1795 годами. Однако она проходила несколько западнее, город Столбцы уже после второго раздела оказался в составе Российской Империи. В 1815 году Польша, как известно, стала автономной частью России (Царство Польское, которое, впрочем, находилось значительно западнее), а вот после Октябрьской революции польский вождь Юзеф Пилсудский решил восстановить Речь Посполитую в границах до первого раздела, однако получилось только до третьего. После советско-польской войны, в 1921 году, между Советской Россией и Польшей был заключён Рижский мирный договор, согласно которому и была проведена та самая граница, следы которой до сих пор сокрыты в лесах. Западная Белоруссия (как и Западная Украина) отошла к Польше. Вот так выглядела карта в период с 1921 по 1939 год:

А вот так это изобразили белорусские националисты:

Таким образом, железнодорожная станция Колосово стала пограничной станцией с польской стороны. С советской стороны пассажиры поездов проходили контроль на станции Негорелое. К слову говоря, курсировали даже поезда Негорелое-Париж и Столбцы-Маньчжурия.

Всех приезжавших в страну победившего социализма с западной стороны встречала вот такая помпезная арка с надписью "Привет трудящимся Запада!", которую, кстати, не мог видеть даже машинист паровоза, не говоря уже о пассажирах. Аналогичная арка была, кстати, на финской границе в Белоострове. Справа от арки стоит деревянная советская погранзастава.

Немецкое военное фото 1941 года:

А это — вид в сторону станции Колосово. Слева от путей — польская погранзастава. Можно увидеть флаг Польши.

А это — собственно граница. Вид на польскую сторону:

А теперь показываю результаты своих изысканий. Немного другой истории. В лесу рядом с Колосово есть окопы времён Великой Отечественной войны.

Всё уже заросло, и деревья сменились. Но войну леса помнят.

Итак, я шёл вдоль железной дороги от станции Колосово в сторону Негорелого по правой (то есть юго-восточной) стороне. Пройдя полтора километра, я обнаружил в лесу руины польской погранзаставы:

Колодец какой-то.

Сейчас это разибтые бетонные руины, а в былые годы здание выглядело вот так (ещё одно фото, помимо представленного выше):

А по другую сторону бывшей границы, у самой железной дороги, сохранился фундамент советской погранзаставы:

Вот так место на фото выше выглядело в 1930-е годы. Фото сделано почти с того же ракурса, разве что с путей. Деревянное здание справа — это и есть советская погранзастава, от которой остались руины.

Ну и наконец собственно сама граница тоже сохранилась. По нынешней границе Столбцовского и Дзержинского районов до сих пор местами проходит просека. Посередине тянется пограничный вал.

Здесь, прямо у железной дороги, просека не сохранилась, — вал идёт по лесу:

Здесь граница прослеживается более чётко:

Наиболее интересной находкой была колючая проволока.

Ещё одно историческое фото. Кстати говоря, контрольно-следовую полосу на границе придумали именно в этих местах и именно в те годы — когда один белорусский крестьянин случайно обнаружил следы на распаханной земле недалеко от границы и доложил об этом пограничникам.

Пожалуй, такие исследования можно назвать археологией в отношении новейшей истории (не знаю, какой бы термин придумать). Эта граница проходила здесь всего семьдесят с небольшим лет назад, и погранзаставы в то время действовали. Большую часть связанных с границей объектов уничтожили, но определённые улики всё равно сохранились, хотя далеко не каждый минчанин, приехавший в этот лес за грибами (а это места, популярные у грибников), вспомнит о том, что именно тут проходила государственная граница, и опознать её остатки. Меняются времена, меняются границы государств. Теперь граница с Польшей проходит намного западнее, но скромное напоминание о второй Польской Республике всё же сохранилось.

P. S. — кстати, можно попробовать поискать подобные вещи на старой советско-финской границе под Питером.

В этом разделе представлены все карты Беларуси.

Планы генерального межевания-1765-1861г.

Специальная Карта Европейской России.

является огромным картографическим изданием, рассчитанным на 152 листа и охватывающим чуть больше, чем половину Европы. Составление карт длилось 6 лет, с 1865 по 1871 год. Масштаб карт: в 1 дюйме - 10 верст, 1:420000, что в метрической системе составляет примерно в 1 см. - 4.2 км.

Карты можно скачать .

Карты РККА.

(Рабоче-крестьянской Красной армии) составлялись и печатались как в СССР в период с 1925 по 1941 год, так и в Германии, при подготовке к войне, в период 1935-41 года. На отпечатанных в Германии картах часто рядом с русским названием деревни, реки и др. отпечатано название по-немецки.

250-метровки.

Польша (Polsha) 1:25 000

500-метровки.

километровки.

Карты можно скачать .

Польские карты WIG.

Карты изданы были в довоенной Польше – Военным институтом географии (Wojskowy Instytut Geograficzny ), масштаб данных карт составляет 1:100000 и 1: 25000 или, если проще, то 1 см – 1 км и 1 см -250 м качество карт очень хорошее – 600 dpi, соответственно и размер карт тоже не маленький, фактически все больше 10 мегабайт.

Толковые, подробные и удобные для поисковиков карты. Видны все малейшие детали: фольварки, застенки, хутора, мызы, харчевни, часовни, мельницы и т.д.

Километровка.

образец карты WIG.

250-метровка

Одноверстовая карта Беларуси.

Одноверстовая карта западного пограничного пространства масштабом 1-верста в дюйме (1:42000) издавалась с 1880-ых вплоть до Первой мировой войны, переиздавалась до конца 1930-ых.

Карты масштабом 1:42000.

Военно-топографическая 2-х верстовая карта Западного Пограничного Пространства.

Карты в масштабе 1:84000 (двухверстовка). Двухверстные карты западного пограничного пространства начались печататься в 1883 году. Так же карты являлись базовыми топографическими картами во время Первой мировой войны в русской армии.

В 1939-1940 г.г. Белорусская ССР значительно расширила свою территорию. Со 126 тысяч квадратных километров до 223. Прирост в 77%. Но могло быть и больше. Здесь я перечислю то, что БССР могло получить сверх того или потеряла. А так же то, что могла не получить.

Устанавливал восточным рубежом "сферы интересов" СССР реки Нарев, Вислу и Сан. Но, при подписании ., земли Люблинского и Варшавского воеводства, а так же Сувалки "обменяли" на включение в эту сферу Литвы.

Большая часть этих досталась бы БССР. Хотя пришлось бы выдержать конкуренцию со стороны УССР. Более того, Хрущёв настаивал на том, чтобы рубеж республик проходил ещё севернее, чем он . По его задумке, при разделе Польши, Украине должны были отойти Брест, Пружаны, Кобрин, Пинск, Лунинец и Столин.

На севере часть польской территории передана Литве в соответствии с договором от 10 октября 1939 г.

Часть уже белорусской территории при вхождении последней в состав Советсого Союза 3 августа 1940 г.

С этим связан интересный эпизод, произошедший 29 марта 1990 г. В этот день президиум Верховного Совета БССР утвердил заявление, в котором в частности говорилось:

"…При выходе Литовской ССР из Союза ССР Белорусская ССР не будет считать себя связанной всеми законами, указами и другими актами относительно передачи Литве белорусских земель. Акты по территориальным вопросам между Белорусской ССР и Литовской ССР основывались на Законе Верховного Совета СССР от августа 1940 года «Об принятии Литовской Советской Социалистической Республики в Союз Советских Социалистических Республик, который теперь в одностороннем порядке объявлен Литовской стороной недействительным.

Тем самым он берет на себя ответственность за то, что утрачивает свою силу пункт 2 указанного Закона Верховного Совета СССР от 3 августа 1940 года относительно передачи Литовской ССР Свентянского района и части территорий Видевского, Гадучишковского, Островетского, Воронявского и Радунского районов Белорусской ССР, а также соответствующие представление Президиума Верховного Совета Белорусской ССР и Президиума Верховного Совета Литовской ССР и принятый на этой основе Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 ноября 1940 года « Об установлении границ Между Белорусской Советской Социалистической Республики и Литовской Советской Социалистической Республикой…

В связи с изложенным мы будем вынуждены настаивать на возвращении Белорусской Советской Республике белорусских земель.".

Нужно так же отметить, что Литва могла бы в 1940 г. настаивать на передаче ей гораздо большей территории, на основании